水溫低2度的奇妙

臺中市豐原區舊稱「葫蘆墩」,當地流傳著一句話「水清、米白、查某水」。其中「水清」是指由大甲溪引進的水清澈無比,「米白」指的是連日本天皇都讚不絕口的葫蘆墩米,「查某水」是由於水質甘甜,豐原的女兒得天獨厚,特別溫柔甜美。

葫蘆墩,小風雲。古早時,青滾滾。平埔番,佔大份。

唐山公,張達京,開大圳。大甲溪,引入門。

大頭目,真感恩。番仔某,送一墩。南北路,互開墾。

葫蘆墩,好額名,叫富春。

萬嬸婆,提錢銀。買糕餅,騙金孫。

葫蘆米,響日本;天皇君,硬註文。呷無著,摔公文。

──林沈默

林沈默的這首詩為葫蘆墩米做了最佳的詮釋,可見葫蘆墩米品質之好,名聲之盛,因其吃起來白、香、甜、Q、好吃而名聞遐邇。在日治時期,「豐原米」是獻給日本天皇的御用米,稱為『獻穀米』(即蓬萊米)。只要提到豐原葫蘆墩米,老一輩的豐原人無不豎起大拇指稱讚,而葫蘆墩米是為何如此有名呢?

葫蘆墩米之遠近馳名,主要原因有二,一來是因為土地肥沃,二來是因為有著大甲溪清甜且溫度低2度的水源滋潤,在這背後還有一個偉大的水利工程──葫蘆墩圳。

葫蘆墩圳,是臺灣清領時期的重要水利工程,位於臺中市豐原區,包括上埤、下埤與下溪洲三個獨立水圳,是豐原地區重要的灌溉水源,臺灣中部最老的灌溉水圳之一,為清代以來臺中地區農業生產命脈,也是臺中盆地河川的主要源頭。

包裝販售的葫蘆墩米外觀

臺中葫蘆墩圳情景

清康熙年間,漢人移民至當時岸裡社(今神岡)墾荒,由於開墾需要水源,當地卻無足夠水資源,導致五穀不豐。雍正11年(1733),始由張達京採「割地換水」方式與岸裡社第三代總土官潘敦仔合資興建水利工程。

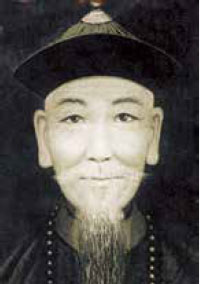

葫蘆墩圳開設的創始者張京達

清末時期,上埤、下埤及下溪洲圳主權悉歸阿罩霧林烈堂等八人之所有;在日治時期的明治35年(1902),此上埤、下埤、下溪洲圳三圳合併稱為葫蘆墩圳,成立公共埤圳組合,同年並將葫蘆墩圳、八寶圳、王田圳等三埤圳主權歸屬公有,成立組合,為國內水利自治團體之始端。大正12年(1923),日本人從樸仔籬口(今石岡大橋)引入大甲溪溪水,成為南幹線,並合上埤、下埤、下溪洲圳等三圳,開鑿隧道接通舊圳路。大正13年日人合併三個埤圳組合,新設統一機構,名曰「豐原水利組合」,民國28年(1939),改稱「豐榮水利組合」,並設置「豐榮水利之碑」,碑文記載葫蘆墩圳開設始末,為當時水利工程開發的歷史見證。

豐榮水利之碑的實景照片

資料來源:

本文引自『回顧七十 前瞻永續-水利故事集』一書